Le risque : indissociable du projet

La notion de risque fait partie de notre quotidien :

- Dans nos vies personnelles : risques de santé, d’accident, ou encore le risque que notre bien-aimé.e nous dise non.

- Dans l’environnement professionnel : la part de risque dans les investissements, le recrutement, les choix stratégiques, parmi d’autres.

Mais s’il est un endroit où la notion de risque est prépondérante, c’est le projet, et ce pour de nombreuses raisons :

Par nature, un projet est nouveau.

Il y a certes des centaines de projet de développement de logiciel chaque jour. Mais développer un logiciel précis, qui répond à des besoins eux aussi précis, dans un contexte et pour des objectifs tout aussi précis, créé une situation nouvelle.

Et comme dans toute situation nouvelle, le risque apparaît.

Les projets de grande ampleur impliquent des acteurs nombreux.

Le risque ici tient dans la performance de chacun de ces acteurs, mais aussi dans les relations, leur collaboration et leur communication, d’autant plus que leurs intérêts sont souvent divergents.

Les contraintes liés au triangle d’or de la gestion de projet, et l’interdépendance de ses différentes composantes (qualité, coût, délai) sont là encore source de risque.

Quelques exemples :

- La résolution des problèmes rencontrés, qui menacent la qualité, mettent en danger la maîtrise des coûts et/ou des délais.

- Le respect des délais peut être impacté par des mauvaises estimations, des aléas climatiques, des mouvements sociaux, etc.

- Ces éléments peuvent aussi impacter les coûts, surtout si on veut rester dans les délais.

Le socle de tout projet, c’est bien l’humain.

Qu’ils soient décideurs, managers, chefs de projets, ouvriers, conducteurs de travaux, ou autre, ce sont les hommes et les femmes qui font le projet.

Et bien sûr, je ne vous apprends rien en vous disant que l’être humain fait des erreurs.

Pour toutes ces raisons, la gestion des risques est une composante essentielle du succès de tout projet.

Définition de la notion de risque

- Une définition générale du risque

La possibilité qu'un événement potentiellement négatif survienne.

- Définition du risque en gestion de projet

Un évènement, ou ensemble d'évènements, qui s'ils surviennent, auront un effet sur l'atteint des objectifs. Un risque est mesuré par la combinaison de la probabilité de la menace ou opportunité perçue, et la magnitude de son impact sur les objectifs.

Management of Risk Guidance for Practionners - 3ème édition 2010

Les étapes de la gestion des risques

La gestion des risques ou risk management, repose sur une démarche progressive et structurée.

Étape 1Identifier les risques

En partant de l’organigramme des tâches et des objectifs du projet, la première étape consiste à lister de manière aussi exhaustive que possible les différents risques encourus.

Les risques encourus sont de différentes natures :

- Compétences ?

- Management ?

- Motivation des différents acteurs impliqués ?

- Quid des objectifs recherchés par rapport aux équipements ou technologies disponibles ?

- Fiabilité, rendement, disponibilité des différents équipements ?

- Maîtrise des technologies et équipements impliqués ?

- Sources de financement ?

- Budget suffisant ? Bien estimé ?

- Trésorerie : est-ce que les fonds disponibles à un instant T sont suffisants pour assumer les coûts à ce même instant T ?

- Lois, normes ?

- Impacts sur l’environnement ?

- Différents acteurs ?

Plus de détails : l’analyse stratégique du projet

- Mouvements de grèves.

- Conditions météorologiques.

- Catastrophes naturelles.

Pour les projets d’envergure, on peut réaliser un organigramme des risques, ou Risk Breakdown Structure en anglais :

Étape 2Evaluer la probabilité et la gravité des risques

Après avoir identifié les risques, la prochaine étape consiste à les classer et à les hiérarchiser, en fonction de leur fréquence et de leur gravité :

Quel est la probabilité que le risque survienne ?

Quel est l’impact du risque s’il survient ?

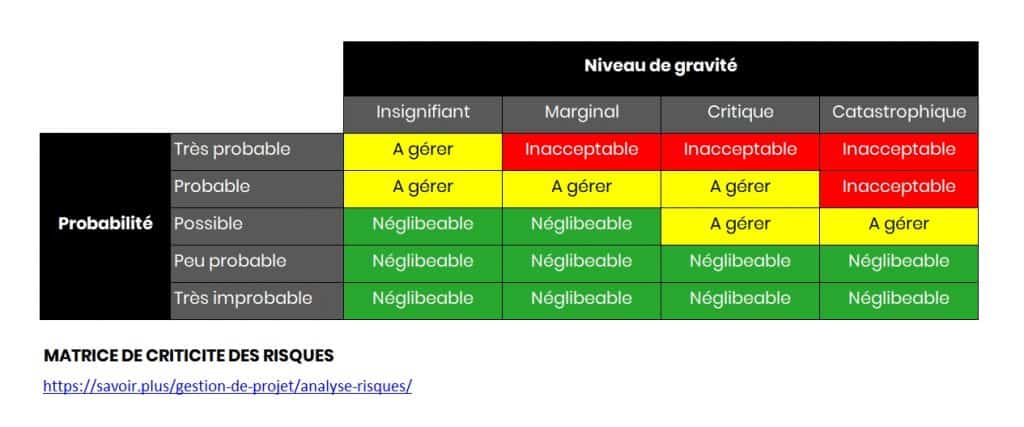

- La matrice de criticité des risques

Cet outil permet de déterminer le traitement du risque, en fonction de sa probabilité, et de sa gravité.

On distingue trois types de risques :

On ne prévoit pas de mesure spécifique pour ce type de risque. On considère :

- que son impact est insignifiant sur la réussite du projet.

- ou que sa probabilité est trop faible pour qu’on s’en inquiète.

Le risque pour lequel on prévoit des mesures :

- préventives, qui sont mises en place avant le projet.

- curatives, qui seront mises en place en cas d’occurrence effective du problème en cours de projet.

Le niveau de risque le plus élevé.

Il est appelé inacceptable, parce qu’en l’état, il met en danger la bonne réalisation du projet.

Dans ce cas :

- Soit on repense le projet de manière à déplacer ces risques vers des risques à traiter ou négligeables.

- Soit on arrête le projet.

Il est important de noter que le selon le projet, sa complexité, et le niveau d’exigence général, l’acceptation du risque pourra être plus ou moins importante.

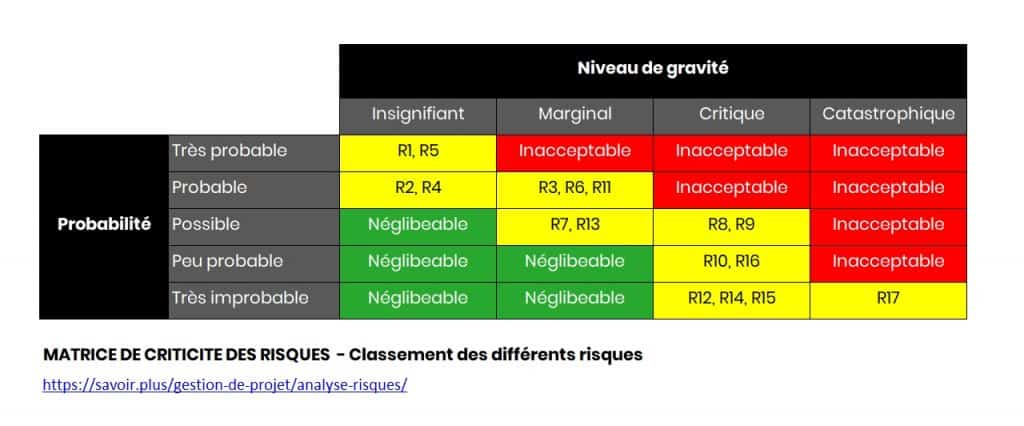

Exemple de matrice de criticité des risques pour un projet plus exigeant :

On peut attribuer un identifiant à chaque risque, pour les visualiser sur la matrice :

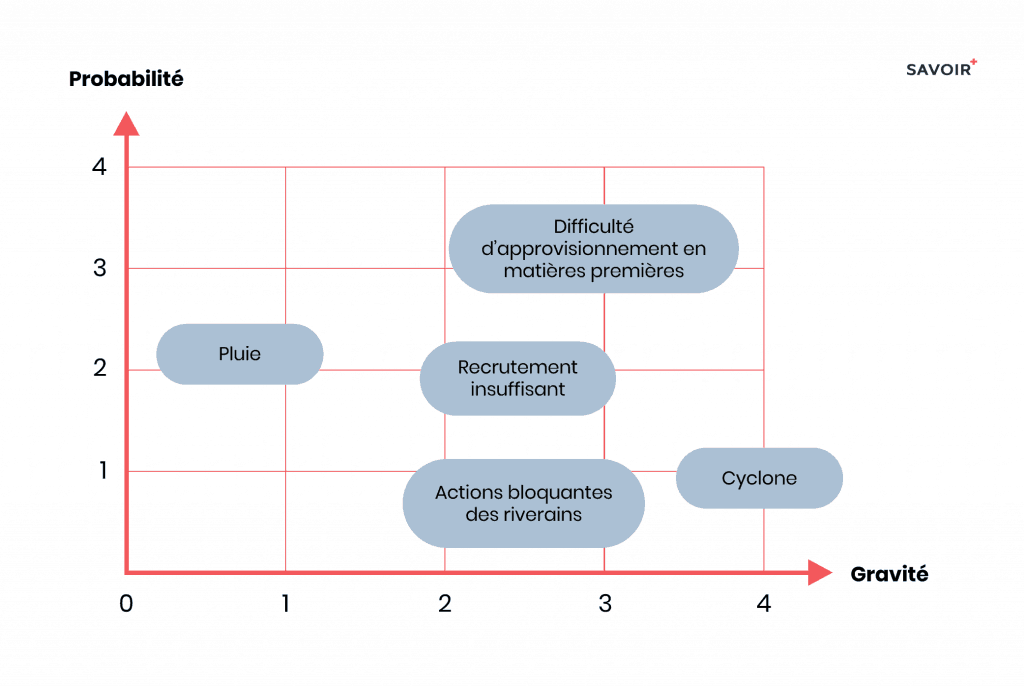

A noter qu’on peut aussi utiliser la représentation ci-dessous, si les risques sont peu nombreux. Cependant, elle ne permet pas, à l’inverse de la matrice présentée plus haut, d’identifier clairement les risques négligeables, les risques à gérer et les risques inacceptables :

- Probabilité x Gravité = Criticité

Pour classer les risques de manière plus objective, on peut attribuer une note à chaque risque. En reprenant le tableau ci-dessus :

- La note de probabilité va de 1 à 5, la note de 1 correspondant aux risques très improbables.

- La note de gravité va de 1 à 4, la note de 1 correspondant aux risques insignifiants.

Les risques R8 et R9 ont donc une note de criticité de 9 (3×3).

On peut aussi utiliser un barême qui donne plus de poids aux risques dont le niveau de gravité est important. Par exemple :

- Risques insignifiants : 1

- Risques marginaux : 2

- Risques critiques : 5

- Risques catastrophiques : 8

Dans ce cas, les risques R8 et R9 ont une note de criticité de 15 (3×5).

Étape 3Prévoir des réponses aux risques

Le travail jusqu’à présent a permis d’identifier puis d’évaluer les risques. L’objectif maintenant est de déterminer des réponses et plans d’action pour mitiger les risques.

- Les réponses préventives

Sont préventives les mesures prises avant la mise en place du projet.

La nature des ces mesures varieront en fonction des projets, mais elles pourront concerner les éléments suivants :

Par rapport aux solutions, techniques, et matériels envisagés.

Pour réduire le risque en sollicitant des experts.

Il est aussi envisageable, dans les cas les plus extrêmes, de revoir les exigences du cahier des charges.

- Les réponses curatives

Elles sont définies elles aussi avant le projet, mais seront mise en places au cours du projet, si les risques identifiés surviennent dans les faits.

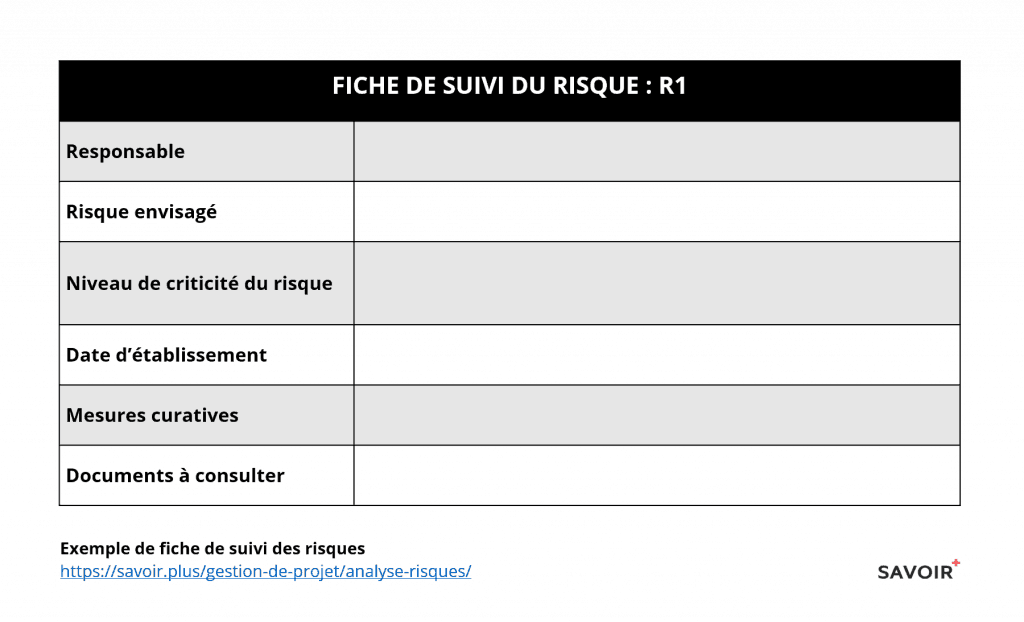

- La fiche de suivi du risque

Dans les projets les plus complexes, chaque risque pourra faire l’objet d’une fiche détaillée, qui récapitulera les différents éléments liés à son identification, et à son traitement.

Exemple de fiche de suivi du risque :

Désigner un responsable permet de gérer le risque de manière plus efficace.

La description du risque encouru.

Le niveau de criticité du risque = Probabilité x Gravité

La date à laquelle la fiche a été remplie.

La description de la réponse au risque envisagée.

Les éventuelles références à consulter : documentation technique, étude de faisabilité, compte-rendu de réunion, etc.

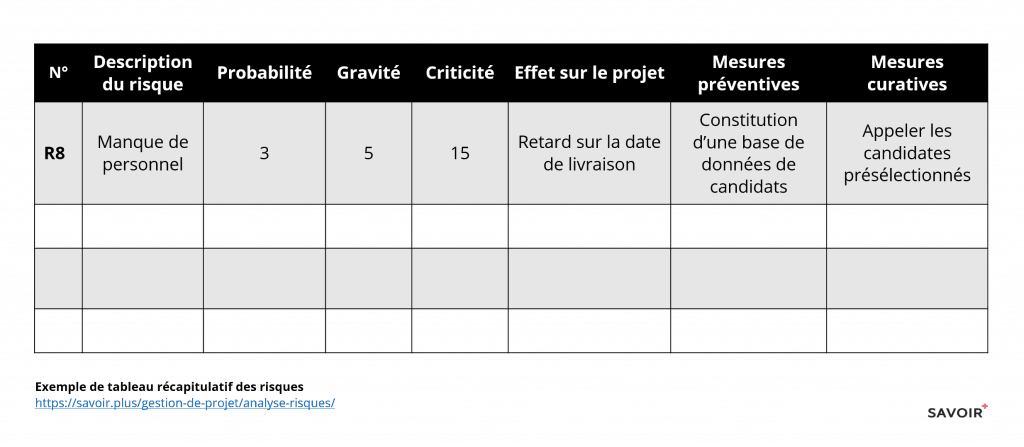

- Le tableau récapitulatif des risques

Le tableau récapitulatif des risques regroupe la totalité des risques identifiés.

Un autre exemple ici, mis à disposition par le spécialiste de la gestion de projet Rémi BACHELET.